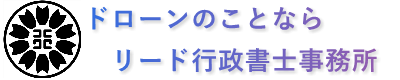

損益分岐点売上高損益分岐点売上高を把握しよう企業経営において重要な指標の一つである損益分岐点売上高について、分かりやすく解説させていただきます。企業の経営を安定・発展させるためには、損益分岐点売上高の理解が望ましいです。損益分岐点売上高とは、売上高と総費用(固定費+変動費)が等しくなる点、つまり利益もマイナスも出ない売上高のことを指します。言い換えれば、「収支がちょうどゼロとなる売上高」です。■損益分岐点売上高の重要性1. 目標設定の基準最低限確保すべき売上高や目標利益に必要な売上高が明確になります。これにより、具体的な営業目標の設定や経営計画の立案が可能になります。2. 経営の安全性判断現在の売上高と損益分岐点売上高を比較することで、どれだけの余裕があるかを分かります。この差が大きいほど、経営の安全性が高いと言えます。3. 経営改善の方向性売上高向上だけでなく固定費、変動費改善など、効率の良い改善方法が分かります。そして具体的な改善施策を検討することができます。4. 新規事業の判断新規事業を始める際に、どれくらいの売上が必要かを事前に把握できます。より現実的な事業計画の策定が可能になります。■損益分岐点売上高の求め方損益分岐点売上高の計算は、以下の手順で行います。1. 売上高、費用の把握売上高、原材料費、家賃、人件費、減価償却費などの費用を集計し、売上高、変動費、固定費に分けます。2. 限界利益率の計算売上高から変動費を差し引いて限界利益を求め、売上高で割って限界利益率を算出します。3. 損益分岐点売上高の計算固定費を限界利益率で割って、損益分岐点売上高を算出します。以下、具体例で計算してみます。 【例:飲食店】 1. 売上高、費用の把握 売上高1,000,000円、変動費:400,000円、固定費:540,000円 2. 限界利益率の計算 限界利益率=(売上高-変動費)÷売上高 =(1,000,000円-400,000円)÷1,000,000円=60% 3. 損益分岐点売上高の計算 損益分岐点売上高=固定費÷限界利益率 =540,000円÷60% =900,000円 この飲食店の損益分岐点売上高は、90万円となります。 仮に、コーヒー1杯500円で販売していたとした場合、1800杯の売上でトントンです。更に、経営安全率や目標利益に必要な売上高を算出することで、改善計画や営業目標が立てやすくなります。まとめ損益分岐点売上高を理解し活用することで、以下のような効果が期待できます。 ・経営の安全性を数値で把握できる ・具体的な売上目標を設定できる ・経営改善の方向性が明確になる ・新規事業の採算性を判断できる経営改善において「どれくらいの売上が必要か」「どのように改善を進めるか」を考える際は、損益分岐点売上高の考え方を活用することをお勧めします。経営改善に関するご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。ご相談、ご依頼は、申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。

「 売上 」の検索結果

-

-

黒字なのに倒産する「黒字倒産」の原因と対策「黒字倒産」という言葉を聞いたことはありますか?「黒字倒産」は、利益が出ているにも関わらず会社が倒産してしまう、非常に深刻な事態を表します。「利益が出ているのになぜ?」と疑問に思う方も多いでしょう。このコラムでは、黒字倒産のメカニズムを分かりやすく解説し、どうすれば黒字倒産を防ぐことができるのか、具体的な対策案を示しています。 目次1. 黒字倒産とは何か?2. なぜ黒字倒産が起こるのか? 2.1. 黒字倒産の基本的なメカニズム 2.2. 黒字倒産を引き起こす主な原因 2.2.1. 売掛金の回収遅延 2.2.2. 過剰な在庫 2.2.3. 借入金の返済負担 2.2.4. 急激な事業拡大 2.2.5. 資金繰り表の甘さ 2.2.6. 予期せぬ支出3. 黒字倒産を防ぐための対策 3.1. 売掛金の早期回収 3.2. 買掛金の支払い期日の調整 3.3. 適正在庫の維持 3.4. 借入金のコントロール 3.5. 資金繰り表の作成と見直し 3.6. 経営者としての財務知識の向上 3.7. 専門家への相談4. まとめ:黒字倒産を防ぎ、安定した経営を 1. 黒字倒産とは何か?会社の経営状態を表す言葉として、「黒字」は利益が出ている良い状態、「倒産」は会社が立ち行かなくなる悪い状態を指します。一見、両立しないように見えるこの二つの言葉が組み合わさった「黒字倒産」は、利益が出ているにも関わらず会社が倒産してしまう、非常に深刻な事態を表します。この「黒字」と「倒産」が同時に発生してしまうのは、会社の「利益」と「お金(現金)」のズレが原因です。次項で詳しく見ていきましょう。 2. なぜ黒字倒産が起こるのか? 2.1. 黒字倒産の基本的なメカニズム黒字倒産のカギとなるのは、「利益」と「お金(現金)」の違いです。損益計算書で表される「利益」は、あくまで会社の活動によって得られた収益から費用を差し引いた結果です。一方、「お金(現金)」は、会社が実際に使えるお金そのものを指します。例えば、100万円の売上があっても、その売上が現金としてすぐに入ってくるわけではありません。売掛金として後日回収する場合、その間は会社に現金が入ってきません。つまり、利益が出ていても、手元に使えるお金が不足してしまうという事態が起こり得るのです。黒字倒産は、この「利益」と「お金」のズレが原因で発生します。利益は出ているのに、手元にお金がなく、必要な支払いができなくなってしまうと、会社は倒産せざるを得なくなります。 2.2. 黒字倒産を引き起こす主な原因黒字倒産を引き起こす原因は様々ですが、ここでは特に注意すべき主な原因を6つご紹介します。 2.2.1. 売掛金の回収遅延売掛金の回収が遅れると、帳簿上は利益が出ていても、実際には現金が入ってこないため、資金繰りが悪化します。売掛金の回収が滞ってしまうと、黒字倒産のリスクが高まります。 2.2.2. 過剰な在庫売れ残った在庫は、会社の資産ではありますが、現金にはなりません。過剰な在庫は、保管スペースや管理コストを圧迫するだけでなく、仕入代金の支払いが先行して資金繰りを悪化させる原因にもなります。 2.2.3. 借入金の返済負担事業を拡大するために借入金を利用することは、決して悪いことではありません。しかし、借入金の返済計画が甘く、返済負担が大きすぎると、利益が出ても手元にお金が残らず、資金繰りが苦しくなってしまいます。 2.2.4. 急激な事業拡大事業拡大は、会社の成長には欠かせない要素です。しかし、十分な計画や準備をせずに、急激に事業を拡大してしまうと、予想外の支出が増え、資金繰りが悪化するリスクがあります。事業拡大のスピードをコントロールすることも、黒字倒産を防ぐためには重要です。 2.2.5. 資金繰り表の甘さ資金繰り表は、会社のお金の流れを管理するための重要なツールです。しかし、資金繰り表が甘く、入金と出金を正確に把握できていないと、いつの間にか資金がショートしてしまうリスクがあります。資金繰り表は、定期的に見直し、常に最新の状態を保つようにしましょう。 2.2.6. 予期せぬ支出事業活動を行っていると、予期せぬ支出が発生することがあります。例えば、急な設備の故障や取引先の倒産など、予測できない出来事が、資金繰りを悪化させ、黒字倒産につながることもあります。このような事態に備えて、ある程度の予備資金を確保しておくことが重要です。3. 黒字倒産を防ぐための対策黒字倒産は、日々の経営管理をしっかりと行うことで防ぐことができます。ここでは、具体的な対策を7つご紹介します。3.1. 売掛金の早期回収売掛金が発生した場合、支払期日をきちんと管理し、期日を過ぎても入金がない場合は、速やかに取引先に連絡を取り、回収を促しましょう。売掛金の回収期間を短縮する取り組みも効果があります。理想は、現金での取引ですが現状中々難しいと思います。売掛金の回収は、会社の資金繰りを左右する重要な要素です。3.2. 買掛金の支払い期日の調整仕入先との交渉で、買掛金の支払い期日を長く設定することも、資金繰り改善の有効な手段です。 ただし、一方的に支払いを遅らせると、仕入先との信頼関係が悪化する可能性があります。仕入先とコミュニケーションを取りながら、双方にとって納得できる支払い条件を交渉するようにしましょう。 3.3. 適正在庫の維持過剰な在庫を抱えないように、在庫管理を徹底しましょう。定期的に在庫を確認し、売れ行きの悪い商品は、早めに処分するようにしましょう。また、需要予測を行い、必要な分だけを仕入れるように心がけましょう。 3.4. 借入金のコントロール借入金を利用する場合は、返済計画をしっかりと立て、無理のない範囲で借り入れるようにしましょう。また、金利の低い借入先に借り換えたり、複数の借入先を一本化するなど、借入金の負担を軽減する方法を検討しましょう。 3.5. 資金繰り表の作成と見直し少なくとも毎月、必ず資金繰り表を作成し、お金の流れを把握しましょう。資金繰り表は、過去の実績を元に作成するだけでなく、将来の予測も考慮して作成することが重要です。また、定期的に資金繰り表を見直し、現状の課題や改善点を見つけ、改善していくようにしましょう。 3.6. 経営者としての財務知識の向上黒字倒産を防ぐためには、経営者自身が財務に関する知識を身につけることが重要です。簿記や会計の知識を学ぶことで、会社の財務状況を正しく把握し、適切な経営判断をすることができるようになります。 3.7. 専門家への相談自社の経営状況に不安を感じた場合は、早めに専門家に相談しましょう。専門家は、財務状況の分析や改善策の提案など、様々な面から経営をサポートしてくれます。4. まとめ:黒字倒産を防ぎ、安定した経営を黒字倒産は、利益が出ているにも関わらず、会社の資金繰りが悪化することで起こる深刻な事態です。しかし、日々の経営管理をしっかりと行い、適切な対策を講じることで、黒字倒産を防ぎ、安定した経営を実現することができます。もし、少しでも経営に不安を感じたら、お一人で悩まず、ぜひ当事務所にご相談ください。ご相談、ご依頼は、申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。

-

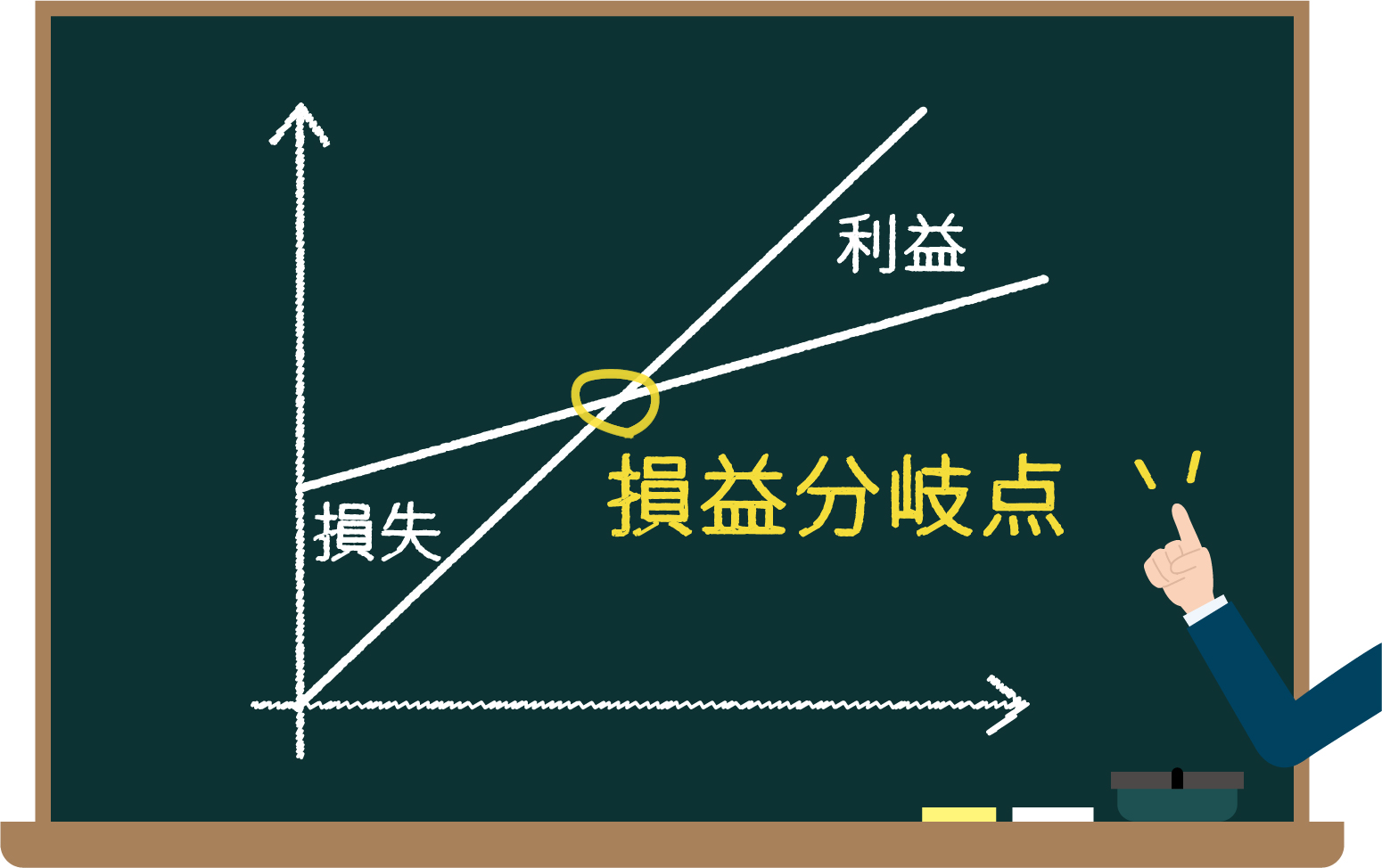

債務者区分と経営改善計画債務者区分とは「債務者区分」は、金融機関が企業の返済能力を評価し、いくつかのカテゴリーに分けることを指します。この評価を基に、金融機関はリスク管理を行っています。また、この債務者区分は、融資を受ける際だけでなく、定期的に見直しが行われます。主な債務者区分の種類1. 正常先 -業績が良好で、債務内容に問題がなく安定した返済が期待できる債務者2. 要注意先 - 業績が低迷し、金利減免など貸出条件に問題のある債務者3. 要管理先 - 3か月以上の返済遅延または貸出条件を緩和している債務者4. 破綻懸念先 - 経営が厳しく、経営破綻に陥る可能性の大きい債務者5. 実質破綻先 - 現在営業を続けるも、実質経営破綻に陥っている債務者6. 破綻先 - すでに破綻しており、回収が困難な債務者債務者区分が悪いほど、企業の信用度を示す信用格付けは低くなり、融資金利は高くなります。そして、金融機関は、債務者区分の悪い債務者に対しては、追加融資やリスケの交渉にも厳しい対応を行いますが、それどころか一括請求なども懸念されます。経営改善計画の実施と効果一方、貸付金を回収できず貸倒損失が増大すれば、金融機関にもダメージが生じます。そこで、金融機関は、債務者区分が要管理先、破綻懸念先の債務者に対して、この状況を打開するために「経営改善計画」の策定を要求する場合があります。主に、経営改善計画には、以下の2つがあります。1.実抜計画(実行可能性の高い抜本的な経営再建計画) 対象:要管理先の債務者 計画期間:概ね5年 債務者区分への影響:計画が合意されると、要注意先にランクアップ 3~5年後には、正常先となる2.合実計画(合理的かつ実現可能性の高い経営改善計画) 対象:破綻懸念先の債務者 計画期間:概ね5年 債務者区分への影響:計画が合意されると、要管理先にランクアップ 5年後には、正常先となるまた、経営改善計画の数値目標は、概ね以下の通りとなります。 ・経営改善計画開始3年以内に経常利益の黒字化 ・経営改善計画開始5年以内に実質債務超過を解消 ・経営改善計画開始15年以内に借入金償還まとめ債務者区分や信用格付け、適用金利は、企業の経営状態を評価する重要な指標です。債務者区分が悪化したときは、早めに金融機関や支援機関と協力して、現状分析と実現可能な経営改善計画を立てる必要があります。当事務所では、お客様の事情を理解した上で、経営改善計画の検討を行っています。ぜひお気軽にご相談ください。ご相談、ご依頼は、申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。

-

中小企業再生支援の活用厳しい経済環境の中、多くの中小企業が経営の岐路に立たされています。売上減少、資金繰りの悪化、人材不足など、様々な課題が複雑に絡み合い、事業の継続さえも危ぶまれる状況も少なくありません。しかし、決して諦める必要はありません。中小企業再生支援は、そのような状況にある企業が再び力強く成長するための希望の光となるものです。ただし、再生計画はデリケートな問題であり、慎重に進める必要があります。このコラムでは、中小企業再生支援業務とは何か、どのような役割を担い、どのような効果が期待できるのかを、わかりやすく解説していきます。また、再生計画を進める上での注意点や、守秘義務の重要性についても触れていきます。経営に悩む中小企業の皆様にとって、一歩踏み出す勇気と、未来への希望につながることを願っています。目次1.中小企業再生支援業務とは 1-1. 中小企業再生支援の定義 1-2. なぜ中小企業再生が必要なのか 1-3. 再生支援の対象となる企業 1-4. 再生計画はデリケートな問題2.中小企業再生支援業務の役割と関係者 2-1. 再生支援における関係者、専門家の役割 2-2. 守秘義務の重要性3.再生支援の流れと具体的な内容 3-1. 現状分析と課題の明確化 3-2. 再生計画の策定 3-3. 計画の実行とモニタリング 3-4. 計画実行後のフォローアップ4.中小企業再生支援の効果 4-1. 経営改善と業績回復 4-2. 資金繰りの安定化 4-3. 社員のモチベーション向上 4-4. 企業価値の向上5.中小企業再生支援で注意すべき点 5-1. 早期の相談と対応 5-2. 経営者の覚悟と協力 5-3. 専門家との信頼関係構築 5-4. 計画の見直しと柔軟性 5-5. 情報管理と関係先への配慮6.まとめ:未来への一歩を踏み出すために1. 中小企業再生支援業務とは1-1. 中小企業再生支援の定義中小企業再生支援とは、経営状況が悪化し、事業継続が困難になっている中小企業に対して、その経営を立て直し、再び成長軌道に乗せるための総合的な支援活動です。単に資金繰りを改善するだけでなく、事業構造や経営体制の見直し、新しい事業戦略の策定など、多岐にわたる取り組みが必要です。1-2. なぜ中小企業再生が必要なのか中小企業は、地域経済や雇用を支える重要な存在です。しかし、市場の変化、競争の激化、後継者不足など、様々な要因によって経営が悪化するリスクを抱えています。経営が悪化すると、企業の存続が危うくなるだけでなく、従業員の雇用や地域経済にも大きな影響を及ぼします。そのため、中小企業再生支援は、企業自身だけでなく、社会全体にとっても重要な取り組みと言えます。1-3. 再生支援の対象となる企業再生支援の対象となる企業は、以下のような状況にある中小企業です。・売上減少や利益の悪化が続いている・資金繰りが厳しく、借入金の返済が困難になっている・過剰な在庫や不良債権を抱えている・経営体制が機能していない・事業の将来性に不安があるこれらの状況に一つでも当てはまる場合は、早めに専門家へ相談することが大切です。1-4. 再生計画はデリケートな問題中小企業の再生計画は、企業の経営状況や財務状況といった、非常にデリケートな情報を扱うため、取り扱いには細心の注意が必要です。計画が進んでいることが外部に漏れてしまうと、取引先との関係が悪化したり、資金繰りがさらに厳しくなったりする可能性があります。そのため、再生計画は、信頼できる専門家と、秘密保持を徹底しながら進めていくことが重要です。2. 中小企業再生支援業務の役割と関係者2-1. 再生支援における関係者、専門家の役割中小企業再生支援には、様々な関係者、専門家が関わります。主な関係者、専門家とその役割は以下の通りです。・企業: 経営者と従業員。再生支援の中心となる当事者であり、主体的な取り組みが不可欠。・金融機関: 融資や債務猶予を通じて、企業の資金繰りを支援。金融機関の協力が不可欠・経営革新等支援機構:中小企業再生支援を扱う士業、コンサル・士業(行政書士、税理士、中小企診断士、弁護士など):専門知識を活かし、課題解決を支援それぞれの関係者は、異なる視点を持っています。企業は専門家との間で密なコミュニケーションをとり、不安なことや疑問に思うことを遠慮なく相談することが重要です。2-2. 守秘義務の重要性中小企業再生支援においては、企業の機密情報が数多く扱われます。そのため、専門家には法律で守秘義務が課せられています。士業(行政書士、税理士、弁護士など)は特に守秘義務が厳しく、安心して相談できる存在です。再生計画を進める際は、必ず守秘義務のある専門家を選び、情報管理を徹底することが大切です。3. 再生支援の流れと具体的な内容中小企業再生支援は、一般的に以下の流れで進められます。3-1. 現状分析と課題の明確化まずは、企業の現状を詳細に分析し、経営が悪化している原因や課題を明確にしていきます。具体的には、財務状況の分析、管理会計の分析、事業内容の分析、市場環境の分析、経営体制の分析などを行います。この段階で、企業が抱える根本的な問題点を把握することが重要です。3-2. 再生計画の策定現状分析の結果を踏まえ、企業の再生に向けた具体的な計画を策定します。再生計画には、以下のような内容が含まれます。・経営改善計画: 売上目標、コスト削減目標、事業構造の見直しなど・資金繰り計画: 資金調達計画、返済計画・組織再編計画: 経営体制の見直し、人材育成計画・情報管理計画: 情報漏洩を防ぐための体制構築再生計画は、企業の状況に合わせて、実現可能な目標を設定することが重要です。また、情報管理計画を策定し、関係者間で情報を共有する際のルールを明確にすることも大切です。3-3. 計画の実行とモニタリング策定した再生計画に基づき、具体的な改善活動を実行していきます。計画の実行状況を定期的にモニタリングし、計画通りに進んでいるかを確認します。もし計画に遅れが生じている場合は、原因を分析し、計画を見直す必要があります。3-4. 計画実行後のフォローアップ再生計画を実行した後も、定期的に経営状況をチェックし、必要に応じて追加の支援を行います。企業の自主的な改善活動を促し、持続的な成長をサポートします。4. 中小企業再生支援の効果中小企業再生支援によって、様々な効果が期待できます。4-1. 経営改善と業績回復再生支援によって、売上向上、コスト削減、収益性改善などが期待でき、経営状況の改善につながります。事業構造の見直しや新しい事業戦略の策定により、業績回復も目指せます。4-2. 資金繰りの安定化資金繰り計画の策定や金融機関との交渉により、資金繰りが安定します。債務整理やリスケジュールにより、返済負担を軽減できる場合もあります。4-3. 社員のモチベーション向上経営状況が改善すると、従業員の不安が解消され、モチベーション向上につながります。新しい目標が設定され、従業員が一体となって企業の成長を目指せるようになります。4-4. 企業価値の向上再生支援によって、企業価値が向上します。将来への成長が見込まれるようになり、取引先や金融機関からの信頼も回復します。5. 中小企業再生支援で注意すべき点再生支援を成功させるためには、以下の点に注意が必要です。5-1. 早期の相談と対応経営が悪化していると感じたら、できるだけ早く専門家へ相談することが大切です。問題が深刻化する前に対応することで、より効果的な再生が可能になります。5-2. 経営者の覚悟と協力再生支援は、経営者自身の主体的な取り組みが不可欠です。現状を正しく認識し、覚悟をもって再生に取り組む必要があります。5-3. 専門家との信頼関係構築専門家と緊密に連携し、信頼関係を築くことが重要です。自分の考えをしっかりと伝え、専門家の意見を尊重することで、より良い再生計画を策定できます。5-4. 計画の見直しと柔軟性経済状況や市場の変化に応じて、再生計画を見直す柔軟性が必要です。計画通りに進まない場合は、原因を分析し、軌道修正を行いましょう。5-5. 情報管理と関係先への配慮再生計画が進んでいることが外部に漏れると、取引先との関係悪化や資金繰りの悪化を招く可能性があります。情報管理を徹底し、関係先への配慮を欠かさないようにしましょう。特に、再生支援の初期段階では、情報を開示する範囲を慎重に判断する必要があります。6. まとめ:未来への一歩を踏み出すために中小企業再生支援は、経営に苦しむ企業にとって、再び成長するための有効な手段です。しかし、再生支援は決して簡単な道のりではありません。関係者全員が協力し、粘り強く取り組む必要があります。また、中小企業再生計画はデリケートな問題であり、守秘義務のある専門家と共に慎重に進める必要があります。情報管理を徹底し、関係先への配慮を欠かさないようにしましょう。このコラムが、皆様の事業再生の一助となれば幸いです。もし今、経営に悩んでいるのであれば、ぜひ一度ご相談ください。リード行政書士事務所は、貴社の状況に合わせて全力でサポートさせていただきます。申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。

-

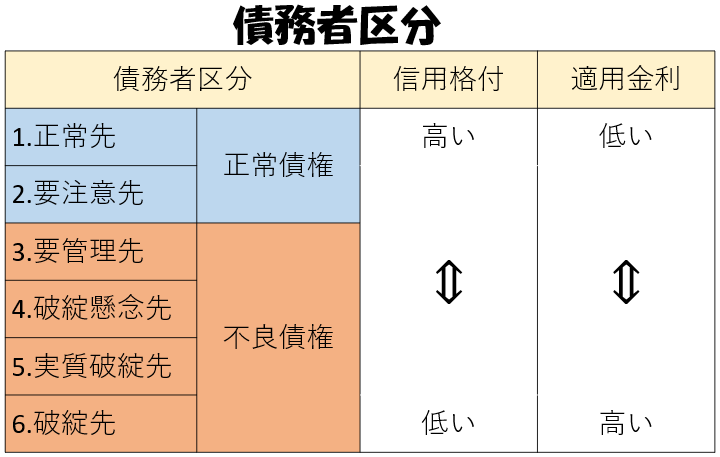

限界利益限界利益とは? 限界利益を理解する重要性限界利益は、経営や会計の専門用語の一つで企業の経営改善にも大いに役立つ概念です。この限界利益は、売上高から変動費を差し引いたものを指します。変動費とは、売上に比例して増減する費用のことを意味します。例えば、製品を作るための原材料費や販売する際の物流費などがこれにあたります。限界利益を式で表すと次のようになります。 限界利益 = 売上高 - 変動費■限界利益を理解する重要性では、なぜ限界利益を理解することが重要なのでしょうか?1. 経営の意思決定に役立つ限界利益は、製品やサービスがどれだけ利益を生み出すかを判断するための鍵となります。例えば、限界利益の高い商品の販売を優先的に行うことで利益を増やすことができます。2. コスト構造の把握限界利益を求める過程で、固定費と変動費を明確に分けることになります。この過程で自身のビジネスにおけるコスト構造を把握し、コスト削減のヒントを得られます。3. 利益目標の設定限界利益がわかると、どれだけの売上があれば利益が出るのかを求めることができます。これにより、利益目標の明確化ができ、事業の戦略をより具体的に計画することが可能になります。4. 経営改善のポイント限界利益の分析を通じて、どの製品やサービスが利益率が高く、どれが低いのかを明確になります。これにより、経営資源の配分を最適化し、業績を改善するための方針を立てることができます。■限界利益の求め方限界利益を求め方は、以下の手順を参考にしてください。1. 売上高の確認まずは、すべての売上高を確認し、総額を算出します。商品やサービスごとの売上を一覧にまとめると良いでしょう。2. 変動費の計算次に、各製品やサービスにかかる変動費を計算します。原材料費、外注費、物流費などが含まれます。3. 限界利益の計算売上高から変動費を差し引き、限界利益を算出します。複数の製品について分析する場合は、製品ごとに計算し、比較すると効果的です。限界利益の計算例具体例に計算してみます。 【例:飲食店のコーヒー】 売上単価:500円 原材料費:100円 運送費:50円 その他変動費:50円 限界利益=売上高-変動費 =500円-(100円+50円+50円) =300円 この300円が、店舗の家賃や人件費などの固定費を賄うための原資となります。また、限界利益を使い、損益分岐点売上高を計算することも出来ます。※損益分岐点売上高は、別のコラムで説明します■限界利益率の活用限界利益を限界利益率に変えることで、異なる商品やサービスを同じ指標で比較することができるようになります。限界利益率を式で表すと次のようになります。 限界利益率=限界利益÷売上高×100(%)限界利益率が高いほど、売上が増えた時の利益への貢献度が高くなります。逆に言えば、限界利益率の低い商品は、たくさん売る戦略を考える必要があります。 上記の例では、 限界利益率=300円÷500円×100=60% となります。まとめ限界利益を理解し活用することで、以下のような効果が期待できます。・収益性の高い商品に注力できる・販売戦略を考えることができる・適切な価格設定ができる・必要な売上目標が明確になる・効果的なコスト削減ができる経営改善において、「どの売上を増やすか」「どの費用を削減するか」を考える際は、限界利益の視点を取り入れることをお勧めします。売上や利益について悩みをお持ちの経営者の方は、まずは自社の商品・サービスの限界利益を計算してみてはいかがでしょうか。新たな気づきが得られるはずです。経営改善に関するご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。ご相談、ご依頼は、申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。

-

資金調達支援資金調達支援について事業の継続的な成長には、適切な資金調達が不可欠です。資金は企業活動における血液のような存在であり、設備投資や運転資金の確保、新規事業展開など、様々な場面で必要となります。また、潤沢な資金は、企業運営の安定性をもたらし、予期せぬ事態に対する備えとなりますしかし、資金調達による借入金が増加することで、不安を感じる方も多いかもしれません。借用金増加の不安を軽減するためには、経営状況や事業計画をしっかりと分析し、最適な資金調達方法と適切な返済計画の見通しを立てることが大切です。これにより、資金調達の利点を活かしながら、リスクを適切に管理することができます。但し、財務や資金計画について詳しくない場合、どこから手を付ければ良いのか迷われることもあるでしょう。リード行政書士事務所では、以下のような支援を通じて、資金調達の不安を解消し、事業の発展を後押しします。目次1.事業計画書の作成支援2.財務情報の整理と分析3.適正な手持現金の管理アドバイス4.銀行との交渉支援1.事業計画書の作成支援融資を受ける際には、事業の現状や将来のビジョンをしっかりと伝える事業計画書が不可欠です。当事務所では、わかりやすい言葉を使い、具体的な数字や目標を盛り込みながら、説得力のある計画書の作成をサポートします。これにより、金融機関に対して自社の魅力をしっかりアピールできるようになります。2.財務情報の整理と分析企業の財務状況を正確に把握することは、信頼性の向上に直結します。過去の決算書や収支状況、現状の財務データを整理し、企業の実態にあった形にまとめるお手伝いをします。これを行うことで、問題点、改善の方向性などが見えてきます。財務の知識があまりなくても安心して進められるよう、専門用語をできるだけ使わずに一緒に考えていきます。3.適正な手持現金の管理アドバイス資金調達だけでなく、日々の経営を安定させるためには、適正な手持現金の管理も重要です。無理なく運用できる現金の量や、必要な運転資金の目安について、実践的なアドバイスを提供し、健全な資金繰りをサポートします。4.銀行との交渉支援銀行との交渉は、資金調達の成否を左右する大切なポイントです。融資条件や返済計画について、どのように交渉すれば有利になるのか、具体的な戦略をご提案します。また、交渉の際に必要な書類やデータの準備も、当事務所が丁寧にサポートいたします。リード行政書士事務所は、これらの支援を通じて、資金調達のプロセスをできるだけスムーズに進め、事業の成長を全力でサポートします。どんな小さな疑問でもお気軽にご相談いただければ、丁寧にご説明いたします。あなたの事業がより安定し、発展していく手助けになれば幸いです。ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。

-

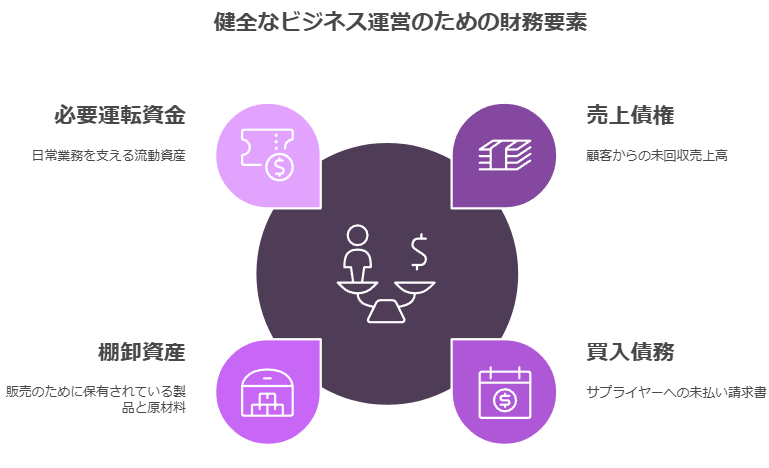

必要運転資金必要運転資金の考え方と算出方法について事業を円滑に運営していくためには、適切な資金管理が不可欠です。特に、事業サイクルに必要な運転資金の把握は重要な経営課題となります。今回は、必要運転資金について詳しく解説していきます。■必要運転資金とは必要運転資金とは、事業サイクル(仕入れ→在庫→販売→資金回収)に必要な資金のことを指します。具体的には以下の3つの要素から構成されます。 ・仕入債務(買掛金) ・在庫(棚卸資産) ・売掛債権(売掛金)これに対して、従業員の給与、家賃、光熱費などの経常的な支出は、必要運転資金とは別に考える必要があります。これらの支出は毎月定期的に発生する固定的な性質を持つため、月次の資金繰り計画の中で別途管理していきます。■必要運転資金を把握することの重要性必要運転資金を正確に把握することは、以下のような理由で重要です。1. 事業サイクルにおける資金需要の把握適切な在庫水準の維持や、仕入れ・販売のタイミングを計画的に管理できます。2. 資金調達の適正化必要な運転資金を事前に把握することで、過不足のない資金調達が可能になります。3. 経営計画の精度向上事業サイクルに必要な資金を正確に見積もることで、より現実的な経営計画を立てることができます。■必要運転資金の算出方法必要運転資金は、主に以下の3つの期間を基に算出します。 1. 売上債権回転期間 2. 棚卸資産回転期間 3. 買入債務回転期間【計算方法について】これらの回転期間の計算には、本来は売上原価を使用するのが理論的には正確です。しかし、中小企業の実務では計算の簡便性から売上高を使用することも多く見られます。以下では、売上高を使用した簡易的な計算方法を紹介します。【1. 売上債権回転期間】売掛金が現金化されるまでの期間を表します。計算式:売上債権回転期間 = 売上債権 ÷ 売上高 × 365日例えば、年間売上高が1.2億円で、売掛金が3000万円の場合:3000万円 ÷ 1.2億円 × 365日 = 91日【2. 棚卸資産回転期間】在庫が販売されるまでの期間を表します。計算式:棚卸資産回転期間 = 棚卸資産 ÷ 売上高 × 365日例えば、年間売上高が1.2億円で、棚卸資産が1500万円の場合:1500万円 ÷ 1.2億円 × 365日 = 46日【3. 買入債務回転期間】仕入れた商品・原材料の支払いまでの期間を表します。計算式:買入債務回転期間 = 買入債務 ÷ 売上高 × 365日例えば、年間売上高が1.2億円で、買入債務が1200万円の場合:1200万円 ÷ 1.2億円 × 365日 = 37日■必要運転資金の計算必要運転資金は、以下の式で計算できます。必要運転資金 = 月商 × {(売上債権回転期間 + 棚卸資産回転期間 - 買入債務回転期間) ÷ 30}先ほどの例で計算すると:月商1000万円(年商1.2億円÷12か月)の場合必要運転資金 = 1000万円 × {(91日 + 46日 - 37日) ÷ 30}= 1000万円 × (100日 ÷ 30)= 3333万円この企業の場合、事業サイクルを回すためには、単純計算で3333万円の運転資金が必要ということになります。■運転資金の適正化(縮小)のポイント運転資金の適正化(縮小)するためには、以下の取り組みが必要となります。1. 売上債権の回転期間の短縮 ・請求書の早期発行 ・回収条件の見直し ・早期入金の依頼2. 在庫の適正化 ・適正在庫量の見直し ・発注量の最適化 ・在庫管理システムの活用3. 仕入れ条件の見直し ・支払サイトの延長交渉 ・仕入先の分散化 ・発注ロットの見直し■資金調達の検討また、必要運転資金の確保には、以下のような方法があります。 ・運転資金融資 ・当座貸越 ・政府系金融機関の融資 ・信用保証協会の保証付融資■まとめ必要運転資金の管理においては、以下の点に注意して取り組むことが重要です。 1. 事業サイクルに必要な資金と経常的な支出を区別して管理する 2. 定期的な必要運転資金の見直しを行う 3. 資金繰り表を作成し、更新する 4. 取引条件を定期的に見直す 5. 在庫管理を徹底するまた、経常的な支出(人件費、家賃、光熱費など)については、月次の資金繰り計画の中で別途管理することを忘れないようにしましょう。なお、本記事では売上高を基準とした簡易的な計算方法を紹介しましたが、より詳細な分析が必要な場合は、売上原価を用いた計算や、業種特性に応じた調整を検討することをお勧めします。経営改善でお悩みの際は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。ご相談、ご依頼は、申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。

-

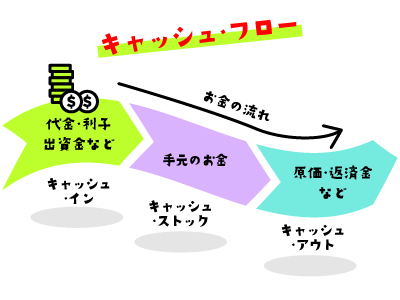

キャッシュフロー経営の重要性企業経営における重要な要素として、キャッシュフロー経営が注目されています。皆さんは「キャッシュフロー経営」という言葉をご存知ですか?キャッシュフロー経営は、単なるお金の管理を超え、企業の持続的成長を支えるための手法です。今回は、財務諸表の基本とキャッシュフロー経営の重要性についてわかりやすくご紹介します。目次1. 主要な財務諸表について - 貸借対照表(B/S):企業の財政状態 - 損益計算書(P/L):企業の経営成績 - キャッシュフロー計算書(C/F):現金の流れ2. 3つの財務諸表の関係性3. なぜキャッシュフロー経営が必要なのか? - 利益と現金の違い - 倒産リスクの回避 - 成長投資の実現4. キャッシュフロー経営のポイント - 売上債権の管理 - 在庫の適正管理 - 仕入債務の管理 - 設備投資の計画的実施5. キャッシュフロー経営を実践するためのステップ - 現状把握、課題の抽出、改善策の実施、モニタリングと見直し6. キャッシュフロー経営のメリット - 安定した事業運営、経営判断の質の向上、企業価値の向上7. まとめ:持続的な成長を支えるキャッシュフロー経営 1. 主要な財務諸表について企業の財務状況を把握するために、重要な3つの財務諸表があります。それぞれの役割と特徴を見ていきましょう。 1. 貸借対照表(B/S:Balance Sheet)貸借対照表は、企業の「ある時点」での財政状態を表す財務諸表です。企業が持っている資産、負っている負債、そして純資産(自己資本)がバランスよく表示されています。<特徴> 企業の資産と、その資金調達源泉(負債と純資産)を表示 決算日時点での「静的な」財政状態を示す 左側(借方:資産)と右側(貸方:負債と純資産)の合計が必ず一致<主な項目> 資産: 現金預金、売掛金、棚卸資産(在庫)、建物や機械などの固定資産 負債: 買掛金、借入金、未払金 純資産: 資本金、利益剰余金 2. 損益計算書(P/L:Profit and Loss Statement)損益計算書は、一定期間の企業活動による収益と費用を表し、その差額として利益を示す財務諸表です。企業の経営成績を把握する上で重要な書類となります。<特徴> 一定期間の企業活動の成果を示す 収益から費用を差し引いて利益を算出 会計期間における「動的な」経営成績を示す<主な項目> 売上高、売上原価、販売費及び一般管理費、営業利益、経常利益、当期純利益 3. キャッシュフロー計算書(C/F:Cash Flow Statement)キャッシュフロー計算書は、一定期間の現金及び現金同等物の増減を、事業活動別に区分して表示する財務諸表です。現金の流れを把握することで、企業の資金繰りの状況を把握することができます。<特徴> 実際の現金の動きを表示 事業活動を3つに区分して表示(営業活動、投資活動、財務活動) 資金繰りの状況を把握可能<主な項目> 営業活動によるキャッシュフロー: 本業での現金の動き(商品販売や仕入れなど) 投資活動によるキャッシュフロー: 設備投資や有価証券の売買などによる現金の動き 財務活動によるキャッシュフロー: 借入金の借入・返済や株式の発行などによる現金の動き2. 3つの財務諸表の関係性これら3つの財務諸表は、それぞれ異なる視点から企業の財務状況を表しています。 貸借対照表:企業の財産と負債の状況(ストック情報) 損益計算書:企業活動の成果(フロー情報) キャッシュフロー計算書:実際の現金の動き(フロー情報)これら3つの財務諸表を総合的に見ることで、企業の現状をより深く理解することができます。 3. なぜキャッシュフロー経営が必要なのか?企業経営において、利益を上げることは重要ですが、利益と現金があることは必ずしもイコールではありません。キャッシュフロー経営がなぜ重要なのか、3つの視点から見ていきましょう。1. 利益と現金の違い 売上が計上されても、現金回収が遅れる場合があります。 在庫を抱えると、利益は出ても現金は減少することがあります。 設備投資は一時的に大きな現金支出が必要になります。 このように、損益計算書上の利益と、実際の現金の動きにはズレが生じることがあります。2. 倒産リスクの回避 企業の倒産原因の多くは「資金繰り」の破綻です。 黒字経営でも、現金が不足すれば事業継続が困難になります。いわゆる「黒字倒産」です。 キャッシュフローを常に把握し、資金繰りを安定させることが、倒産リスク回避のために重要となります。3. 成長投資の実現 事業拡大や新規事業展開には、タイミングの良い投資が必要です。 そのためには、適切な現金管理が不可欠です。 キャッシュフローを適切に管理することで、成長機会を逃さず、積極的に投資することができます。4. キャッシュフロー経営のポイントキャッシュフロー経営を実践するための具体的なポイントを4つに絞って解説します。1. 売上債権の管理 ・回収サイトの短縮 売上代金の回収を管理する。期間を短くする ・与信管理の徹底 取引先の信用状況を把握し、不良債権を防ぐ ・早期回収の促進 請求書発行後、速やかな回収を促す2. 在庫の適正管理 ・過剰在庫の抑制 必要以上の在庫を抱えない ・仕入れタイミングの最適化 需要予測に基づいた仕入れを行う ・不良在庫の処分 売れない在庫を早めに処分し、損失を最小限に抑える3. 仕入債務の管理 ・支払条件の見直し 仕入先との交渉により、支払い猶予期間を確保する ・仕入先との関係強化 良好な関係を築き、安定的な仕入れを実現する ・支払サイトの適正化 支払期間を適切に設定し、資金繰りを安定させる4. 設備投資の計画的実施 ・投資の優先順位付け 本当に必要な投資を見極める ・投資回収計画の策定 投資効果を事前に予測し、回収計画を立てる ・資金調達方法の検討 自己資金だけでなく、融資や補助金も検討する 5. キャッシュフロー経営を実践するためのステップキャッシュフロー経営を実践するための具体的なステップを4つに分けて解説します。1. 現状把握 ・定期的(例えば月次)なキャッシュフロー計算書の作成 定期的に現金の流れを把握する ・資金繰り表の作成と管理 将来の資金繰りを予測し、資金不足を防ぐ ・売上債権・在庫・仕入債務の現状分析 各項目の現状を分析し、改善点を見つける2. 課題の抽出 ・キャッシュフローのボトルネック特定 現金の流れを妨げている原因を特定する ・改善が必要な項目の洗い出し 改善すべき項目をリストアップする ・優先順位の設定 改善効果の高い項目から優先的に取り組む3. 改善策の実施 ・回収条件の見直し 回収期間の短縮に向けた交渉や仕組みづくりを行う ・在庫管理の強化 在庫管理システムの導入や、ルールの見直しを行う ・支払条件の交渉 仕入先との交渉により、支払期間を延長する ・投資計画の見直し 投資計画を再検討し、無駄な投資を削減する4. モニタリングと見直し ・定期的な進捗確認 改善策の進捗状況を定期的に確認する ・計画と実績の差異分析 計画と実績の差を分析し、問題点を把握する ・改善策の修正 必要に応じて改善策を修正し、より効果的な対策を講じる6. キャッシュフロー経営のメリットキャッシュフロー経営を実践することで、企業は様々なメリットを得ることができます。ここでは、特に重要な3つのメリットを解説します。1. 安定した事業運営 ・突発的な資金不足の防止 資金繰りを安定させ、事業継続の安定化につながります。 ・計画的な資金調達の実現 資金計画に基づいた資金調達が可能となります。 ・取引先との良好な関係維持 支払いの遅延を防ぎ、取引先からの信頼を得られます。2. 経営判断の質の向上 ・投資判断の精度向上 現金の流れを把握することで、より精度の高い投資判断が可能になります。 ・リスク管理の強化 資金繰りの状況を把握することで、経営リスクを未然に防ぐことができます。 ・成長機会の適切な把握 資金に余裕がある状態で、事業拡大や新規事業への投資を行うことができます。3. 企業価値の向上 ・財務体質の改善 安定的な資金繰りにより、財務体質が改善されます。 ・金融機関からの信用力向上 資金繰りの状況が良い企業は、金融機関からの信用力が高まります。 ・持続可能な成長の実現 キャッシュフロー経営により、企業の持続的な成長が実現できます。7. まとめ:持続的な成長を支えるキャッシュフロー経営キャッシュフロー経営は、単なる現金管理ではなく、企業の持続的な成長を支える重要な経営手法です。企業にとって、適切なキャッシュフロー管理は事業存続の生命線となります。キャッシュフロー管理により、自社の現状を把握し、少しずつ改善を進めていくことが大切です。キャッシュフロー経営の実践により、より強固な経営基盤を構築することができると確信しています。当事務所では、お客様の事業内容を理解した上で、キャッシュフロー経営の導入をご提案しています。ぜひお気軽にご相談ください。ご相談、ご依頼は、申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。

-

実態バランスと正常収益力実態バランスと正常収益力を理解しよう ~経営改善の第一歩は現状把握から~経営改善に取り組む際、まず重要なのは自社の現状を正確に把握することです。その際に重要となるのが「実態バランス」と「正常収益力」という2つの指標です。■実態バランスとは?実態バランスとは、決算書上の数字を実態に即して修正したものです。簡単に言えば「会社の本当の姿」を表す貸借対照表のことです。例えば、会社が所有している不動産が決算書上では購入時の価格で記載されている場合、その資産の現実の市場価値(時価)は大きく変わっているかもしれません。在庫に関しても、実際には売れない商品があるのに、金額が高く見積もられていることがあります。このように、帳簿上と実際の価値のギャップを意識し、実態に即した数字に近づけることが大切です。 ・含み損のある資産の時価評価 ・実際には使用できない在庫の控除 ・回収が難しい売掛金の控除 ・簿外債務の計上なぜ実態バランスが重要なのでしょうか?決算書は税務申告のために作成されることが多く、必ずしも企業の実態を正確に反映していない場合があります。経営改善を進めるためには、まず自社の真の財務状態を知る必要があります。実態バランスを作成することで ・本当の債務超過額が分かる ・実質的な自己資本比率が分かる ・返済原資として使える資産が明確になる といったメリットがあります。■正常収益力とは?正常収益力は、その企業が通常の営業活動で継続的に稼ぎ出せる利益のことです。一時的な特殊要因を除外し、本業での実力を示す指標となります。例えば、補助金で一時的に大きな利益を得ても、それが今後も継続するわけではありません。逆に、一時的な災害で発生した損失については通常の経営環境での利益を評価するうえで考慮しません。このように、安定した利益を見つめることで、より持続可能で実現可能な経営改善策を立てることができます。 ・臨時的な収入や損失の除外 ・役員報酬の適正化 ・減価償却費の実態に即した修正 ・退職引当金の計上なぜ正常収益力を把握することが重要なのでしょうか?経営改善計画を策定する際、返済原資となる将来のキャッシュフローを予測する必要があります。その際、一時的な要因を含んだ決算書を使用すると、実現可能性の低い計画になる恐れがあります。正常収益力を把握することで ・返済能力の正確な評価が可能になる ・実現可能な経営改善計画の策定が可能になる ・経営改善の具体的な課題が明確になる といったメリットが得られます。■決算書の見直しの重要性実態バランスと正常収益力を把握するためには、決算書を丁寧に見直す必要があります。これは単なる数字の修正作業ではなく、以下のような重要な意味を持ちます:1. 経営課題の発見決算書を詳しく分析することで、これまで気付かなかった経営問題が明らかになることがあります。不必要な資産が多く滞留していないか、負債が過剰になっていないかなどを確認できます。2. 改善の方向性の明確化実情を正確に把握することで、どの分野に注力して改善を進めるべきかが見えてきます。毎年どのくらいの利益を出せるのか具体的にわかります。結果、現実的で成功しやすい経営改善計画を作成できます。3. 関係者との認識共有金融機関や取引先との交渉の際、実態に基づいた説得力のある説明が可能になり、信頼を得やすくなります。■まとめ:現状把握から始める経営改善経営改善は、現状を正確に把握することから始まります。実態バランスと正常収益力という2つの指標を理解し、自社の真の姿を知ることが、本当の意味での経営の把握につながります。これにより、健全で持続可能な経営体制の構築が可能となります。また、誤解や思い込みからくる偏った判断を避けるためにも、このような財務分析は重要なツールとなります。ただし、これらの分析は専門的な知識や経験が必要な場合も多く、必要に応じて専門家への相談をお勧めします。経営改善は決して容易なことではありませんが、現状を正確に把握し、適切な計画を立てることで、必ず道は開けます。まずは自社の実態把握から、一歩ずつ着実に進めていきましょう。実態バランスや正常収益力の分析でお悩みの際は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。ご相談、ご依頼は、申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。

-

「返済プロラタ」返済額を上手にコントロール中小企業の経営者の皆様、日々の業務お疲れ様です。事業を継続していく中で、複数の金融機関から借入れをされている方は多いのではないでしょうか返済期日が近づくたびに、どの借入金から返済すれば良いのか、毎月の返済額はいくらになるのか、頭を悩ませているかもしれません。そんな時に知っておくと役立つのが、今回のコラムでご紹介する「返済プロラタ」という考え方です。「プロラタ」という言葉は、普段あまり聞きなれないかもしれません。「プロラタ」はとてもシンプルで、あなたの事業をサポートしてくれるものです。今回のコラムでは、この「返済プロラタ」について、専門用語をできるだけ使わず解説していきます。目次1. 返済プロラタとは? 1-1. 返済プロラタの定義 1-2. 返済プロラタが活用される場面2. なぜ返済プロラタが重要なのか? 2-1. 返済の公平性 2-2. 返済計画の立てやすさ 2-3. 金融機関との交渉を有利に進める3. 返済プロラタの計算方法 3-1. 各借入金の残高を確認する 3-2. 各借入金の残高割合を計算する 3-3. 返済総額を各借入金の残高割合で分配する4. 返済プロラタを活用する際の注意点 4-1. 借入条件の確認 4-2. 金融機関との合意 4-3. 専門家への相談5. まとめ1. 返済プロラタとは? 1-1. 返済プロラタの定義「プロラタ」とは、簡単に言うと、「それぞれの割合に応じて分配する」 という意味です。例えば、複数の借入金がある場合、それぞれの借入金の残高に応じて、公平に返済していくことを「返済プロラタ」といいます。 1-2. 返済プロラタが活用される場面具体的には、以下のような場面で活用されます。・複数の金融機関からの借入がある場合 複数の借入に対して、それぞれの借入残高の割合に応じて返済額を分配します。・借入金の返済条件を変更する場合 金融機関と交渉し、返済条件を変更する際に、変更後の返済額をそれぞれの借入残高の割合に応じて分配します。この方法を使うと、特定の借入金だけに返済が偏ることを防ぎ、公平かつ計画的に借入金を返済していくことができるようになります。2. なぜ返済プロラタが重要なのか?「返済プロラタ」は、借入金問題を抱える中小企業にとって、非常に重要な考え方です。その理由は主に以下の3つです。 2-1. 返済の公平性複数の借入金がある場合、どこから返済すれば良いのか迷ってしまうことがあります。また、急いで返済したい気持ちから、特定の借入金ばかりを優先して返済してしまうと、他の借入金の返済が滞ってしまうという悪循環に陥ってしまう可能性もあります。「返済プロラタ」を用いることで、それぞれの借入金残高に応じて公平に返済額を分配するため、返済の偏りを防ぎ、計画的な返済が可能になります。 2-2. 返済計画の立てやすさ「返済プロラタ」を使うと、毎月の返済総額を一定に保ちやすくなります。そのため、返済計画を立てやすく、資金繰りの見通しが立てやすくなります。また、どの借入金に、いくら返済するのかが明確になるため、精神的な負担も軽減されます。 2-3. 金融機関との交渉を有利に進める経営改善計画を立てる際には、金融機関との交渉が必要になることがあります。「返済プロラタ」の考え方に基づいた返済計画を提示することで、金融機関に対して、公平で現実的な返済計画であることを理解してもらいやすくなります。 3. 返済プロラタの計算方法「返済プロラタ」の計算は、以下の手順で行います。とても簡単な計算なので、すぐに理解できるはずです。3-1. 各借入金の残高を確認するまず最初に、現在の借入金残高を確認します。例えば、A銀行から300万円、B信用金庫から200万円の借入れがあるとします。借入先と残高 A銀行 300万円 B信用金庫 200万円 合計 500万円 3-2. 各借入金の残高割合を計算する次に、それぞれの借入金の残高が、借入金合計に占める割合を計算します。 A銀行の割合: 300万円 ÷ 500万円 = 0.6 (60%) B信用金庫の割合: 200万円 ÷ 500万円 = 0.4 (40%) 3-3. 返済総額を各借入金の残高割合で分配する毎月の返済総額が10万円の場合、それぞれの借入金への返済額は以下のようになります。 A銀行への返済額: 10万円 × 0.6 = 6万円 B信用金庫への返済額: 10万円 × 0.4 = 4万円つまり、毎月10万円を返済する場合、A銀行に6万円、B信用金庫に4万円を返済することになります。このように、それぞれの借入残高の割合に応じて返済額を分配するのが「返済プロラタ」です。 4. 返済プロラタを活用する際の注意点「返済プロラタ」は、公平な返済計画を立てる上で非常に役立ちますが、いくつかの注意点もあります。4-1. 借入条件の確認借入金ごとに、返済期間や金利が異なる場合があります。「返済プロラタ」は、あくまで返済額を分配する方法ですので、個々の借入条件を考慮した上で返済計画を立てることが大切です。特に金融機関によって金利が大きく違う場合には、金利が高い借入金を優先して返済するなど、より有利な条件での返済を検討しましょう。また、短期借入金と長期借入金では、返済計画の立て方も異なるため、それぞれの特性を考慮して、返済計画を立てるようにしましょう。4-2. 金融機関との合意返済計画を変更する際には、必ず金融機関と合意する必要があります。「返済プロラタ」に基づいて返済計画を作成したとしても、金融機関が同意してくれなければ、その計画は実現できません。事前に金融機関と十分な話し合いを行い、合意を得ることが重要です。 4-3. 専門家への相談「返済プロラタ」を活用した返済計画は、専門的な知識が必要になる場合があります。必要に応じて、当事業所などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。5. まとめ今回のコラムでは、借入金返済の考え方である「返済プロラタ」について解説しました。「返済プロラタ」は、難しい言葉のように聞こえるかもしれませんが、実はとてもシンプルで、公平かつ計画的な返済計画を立てるために有効な手段です。借入金の返済計画で悩んでいる方は、ぜひこの「返済プロラタ」の考え方を参考に、ご自身の会社の経営改善に役立てていただければ幸いです。 当事務所では、中小企業の皆様の経営改善計画策定をサポートしております。「返済プロラタ」についてのご相談はもちろん、その他にも様々な経営課題について、専門家として最適な解決策をご提案させていただきます。お困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。

-

役員報酬は会社の成長に影響を及ぼす役員報酬の決定は、会社経営において重要な側面の一つです。役員報酬は役員自身のモチベーションだけでなく、会社の利益や成長に影響を及ぼします。しかし、多くの中小企業では、この役員報酬の設定方法について悩んでいます。自由に決めることができる反面、適切でない設定は会社の将来にとって不利益となる可能性もあります。このコラムでは、役員報酬の決め方について、会社の健全な成長と持続可能性という観点からも具体的に解説します。目次 1. 役員報酬とは? 2. 役員報酬の自由度とその限界 3. 一般的な役員報酬の設定方法 4. 税金対策と役員報酬 5. 健全な会社経営に寄与する役員報酬の考え方 6. まとめ 1. 役員報酬とは?役員報酬とは、会社の役員に対して支払われる給与やボーナスのことを指します。これは、会社の業績や役員の貢献度に基づいて決定されることが一般的です。給料の他に、報酬には退職金やストックオプションなども含まれることがあります。2. 役員報酬の自由度とその限界役員報酬は、法律上、比較的自由に決定することができます。ただし、適切な理由や根拠なく過大な報酬を設定すると、税務上問題になる可能性があります。税務署は、過大な役員報酬を「不相当に高額な部分」として指摘することがあります。そのため、合理的な範囲で設定することが重要です。3. 一般的な役員報酬の設定方法一般的には、以下の要素を考慮して役員報酬を決定します。 ・会社の業績と将来の見通し ・業界内の報酬水準との比較 ・役員の業績や貢献度 ・会社の支払い能力また、業績が良い年にはボーナスとして柔軟に報酬を増やすこともできます。4. 税金対策と役員報酬一部の税理士は、会社が赤字か赤字ギリギリになるように役員報酬を設定することで、法人税の負担を軽減する方法を推奨することがあります。確かに、これにより短期的には税金を抑えることができますが、長期的には純資産が蓄積されず、会社が脆弱化するリスクがあります。お勧めできません。5. 健全な会社経営に寄与する役員報酬の考え方以下の観点から、役員報酬を設定することをお勧めします。 ・持続可能性の確保 長期的な視点で純資産を増やし、財務基盤を強化することを重視する。 ・人材確保とモチベーション向上 適切な報酬によって優秀な人材を確保し、役員のモチベーションを高める。 ・税務リスクの回避 税務署からの不利益を受けないよう、合理的な報酬設定を心掛ける。6. まとめ役員報酬の決定は、単に税金に影響するだけでなく、会社の長期的な成長や役員のモチベーションに影響を与える重要な要素です。会社を成長させたい場合や金融機関の融資を検討しているときは、純資産を増やし財務基盤の強化を優先すべきでしょう。経営者は、短期的な視点ばかりでなく、健全な会社運営を念頭に置いてバランスの取れた役員報酬の設定を心掛けましょう。これにより、会社の持続的な成長と、役員の満足度が向上することで、より良い経営環境を築いていくことができるでしょう。当事務所では、中小企業の皆様の経営をサポートしております。様々な経営課題について、専門家として最適な解決策をご提案させていただきます。お困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。

-

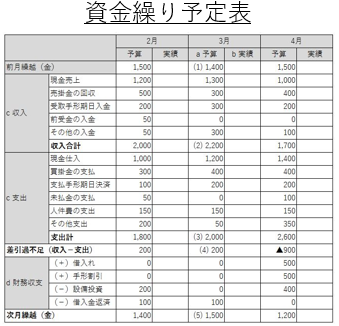

経営を安定させる 「資金繰り予定表」のススメ経営者の皆さん、こんにちは。リード行政書士事務所の新堀です。日々の業務、お疲れ様です。会社を経営する上で、常に頭を悩ませるのが「お金」の問題ではないでしょうか。「売上は上がっているのに、なぜかお金が足りない…」そんな経験、ありませんか?もしかしたら、それは「資金繰り」に問題があるのかもしれません。そこで今回は、経営者にとって非常に重要なツールである「資金繰り予定表」について、分かりやすく解説していきます。「資金繰り予定表」は、会社の未来を見据え、安定した経営を続けるために、ぜひ活用してください。 目次1. 資金繰り予定表とは? 1-1. 資金繰り予定表の基本的な役割 1-2. 損益計算書との違い2. 資金繰り予定表が必要な時 2-1. 経営状況を把握したい時 2-2. 資金調達を検討する時 2-3. 経営改善計画を立てる時3. 資金繰り予定表の作り方 3-1. 準備するもの 3-2. 収入(入金)の予測 3-3. 支出(出金)の予測 3-4. 資金繰り表の作成4. 資金繰り予定表作成の注意点 4-1. 現実的な数値を入力する 4-2. 計画と実績を比較・分析する 4-3. 専門家を活用する5. 資金繰り予定表を活用した経営改善 5-1. 資金ショートを未然に防ぐ 5-2. 無駄なコストを削減する 5-3. 資金調達のタイミングを最適化する6. まとめ:資金繰り予定表は経営の強い味方1. 資金繰り予定表とは? 1-1. 資金繰り予定表の基本的な役割資金繰り予定表とは、一定期間におけるお金の出入り(収入と支出)を予測し、現金の残高がどう変化するかを表にしたものです。簡単に言えば、「未来のお財布の中身」を把握するためのツールです。日々の経営において、売上が入金されるまでにはタイムラグがあります。また、仕入れや経費の支払いは、請求書が届いてから一定期間後になることが多いでしょう。この「入金」と「出金」のタイミングのズレを把握するために、資金繰り予定表は欠かせません。例えば、売上が好調でも、支払いが重なって一時的に現金が不足する「資金ショート」に陥るリスクがあります。資金繰り予定表を作成することで、このようなリスクを事前に察知し、対策を立てることができます。 1-2. 損益計算書との違い「損益計算書」も経営における重要な書類ですが、資金繰り予定表とは目的が異なります。損益計算書は、一定期間の収益と費用を記録し、会社の利益を示すものです。一方で、資金繰り予定表は、実際のお金の流れを把握するためのものです。例えるなら、損益計算書は「会社の成績表」、資金繰り予定表は「家計簿」のようなものです。損益計算書で利益が出ていても、実際にお金がなければ、会社は倒産してしまうこともあります。したがって、健全な経営のためには、損益計算書だけでなく、資金繰り予定表も作成し、お金の流れをきちんと把握することが重要です。2. 資金繰り予定表が必要な時 2-1. 経営状況を把握したい時「今、会社のお金はどれくらいあるのか?」「今後、お金は足りるのか?」そんな疑問を持った時、資金繰り予定表が役に立ちます。毎月、資金繰り予定表を作成することで、会社の現状のお金の流れを把握できます。また、過去の資金繰り予定表と比較することで、季節的な変動や売上・費用の傾向を分析することも可能です。これにより、会社の強みや弱みを把握し、より効果的な経営戦略を立てるためのヒントが得られます。 2-2. 資金調達を検討する時資金繰り予定表は、資金調達を行う際の重要な資料となります。金融機関からの融資を受ける際、必ずといっていいほど、資金繰り予定表の提出を求められます。これは、金融機関が返済能力を判断するために、将来の資金繰りの見通しを知りたいからです。正確な資金繰り予定表を作成することで、融資審査がスムーズに進みやすくなります。また、融資担当者に対して、会社の安定性や将来性をアピールする材料にもなります。 2-3. 経営改善計画を立てる時経営状況が悪化し、改善策を検討する場合にも、資金繰り予定表は役立ちます。例えば、赤字が続いている場合、どこに問題があるのかを特定するために、過去の資金繰り予定表を分析します。そして、売上をどのように伸ばすか、費用をどのように削減するかといった改善策を検討し、その効果を資金繰り予定表に反映させることができます。これにより、改善計画の実現可能性を検証し、より現実的な計画を立てることができます。 3. 資金繰り予定表の作り方 3-1. 準備するもの資金繰り予定表を作成するために、まずは以下のものを用意しましょう。・会計ソフトやエクセルなどの表計算ソフト:資金繰り予定表を作成するためのツールです。・過去の会計帳簿(預金通帳、請求書、領収書など):過去の入金や出金の実績を把握するために必要です。・販売計画や仕入計画などの資料:今後の売上や仕入れの予定を把握するために必要です。・銀行残高:現時点での現預金の残高を把握するために必要です。 3-2. 収入(入金)の予測まず、収入(入金)の予測を行います。主な収入としては、以下のものが挙げられます。・売上:商品やサービスの販売による収入・未収入金:売掛金の回収や未回収の売上など・その他収入:利息収入、助成金、補助金など過去の売上実績や今後の販売計画を基に、各月の売上を予測します。また、売掛金の回収時期も考慮し、入金されるタイミングを正確に把握することが重要です。 3-3. 支出(出金)の予測次に、支出(出金)の予測を行います。主な支出としては、以下のものが挙げられます。・仕入:商品や原材料の購入費用・人件費:従業員の給与や賞与・経費:家賃、水道光熱費、通信費、広告宣伝費など・借入金返済:借入金の元金や利息の返済・その他支出:税金、保険料など仕入れや経費は、過去の実績を基に予測します。また、支払期日も考慮し、出金されるタイミングを正確に把握することが重要です。 3-4. 資金繰り表の作成収入と支出の予測ができたら、それを基に資金繰り表を作成します。表計算ソフト(エクセルなど)を使って、以下のような項目を設けて作成すると分かりやすいでしょう。1. 期間:月ごとに区切り、3ヶ月~1年程度の期間で作成します。2. 前月繰越:前月の月末の現預金残高を記入します。3. 収入(入金):各月の収入の合計額を記入します。4. 支出(出金):各月の支出の合計額を記入します。5. 差引残高:収入から支出を差し引いた金額を記入します。6. 当月繰越:差引残高と前月繰越を足した金額を記入します。この表を月ごとに作成することで、お金が足りなくなる月や、余裕がある月を把握することができます。4. 資金繰り予定表作成の注意点 4-1. 現実的な数値を入力する資金繰り予定表を作成する上で、最も重要なことは、現実的な数値を入力することです。「売上は楽観的に予測し、支出は過小に見積もる」といったことをすると、実際のお金の流れと乖離が生じ、資金繰りの見通しを誤ってしまう可能性があります。過去のデータや市場動向を基に、慎重に数値を予測するように心がけましょう。 4-2. 計画と実績を比較・分析する資金繰り予定表を作成したら、それで終わりではありません。毎月、計画と実績を比較し、差異の原因を分析することが重要です。計画通りに進んでいない場合は、その原因を特定し、改善策を検討する必要があります。例えば、「売上が予想よりも低い場合は、販売戦略を見直す」「経費が予想よりも多い場合は、無駄なコストを削減する」といった対策を講じることができます。 4-3. 専門家を活用する資金繰り予定表の作成に自信がない場合は、当事務所のような専門家に相談することも有効な手段です。リード行政書士事務所では、資金繰りのアドバイスだけでなく、経営改善や資金調達に関するサポートも行っています。5. 資金繰り予定表を活用した経営改善 5-1. 資金ショートを未然に防ぐ資金繰り予定表を活用することで、資金ショートを未然に防ぐことができます。資金繰り予定表で、将来的に資金が不足する可能性を予測できた場合、早めに対策を講じることができます。例えば、売掛金の回収を早める、支払いを遅らせる、融資を受けるといった対策を検討できます。 5-2. 無駄なコストを削減する資金繰り予定表を作成する過程で、無駄なコストを発見することができます。例えば、「毎月、同じ金額の経費がかかっているけど、本当に必要なのか?」「もっと安い業者はないか?」といった視点で、費用を見直すことができます。 5-3. 資金調達のタイミングを最適化する資金繰り予定表は、資金調達のタイミングを最適化するためにも役立ちます。資金繰り予定表で、資金が不足する時期を把握したら、その前に資金調達を行うことで、会社の運営をスムーズに進めることができます。また、金融機関との交渉においても、具体的な資料を基に説明できるため、より有利な条件で融資を受けられる可能性が高まります。6. まとめ:資金繰り予定表は経営の強い味方いかがでしたでしょうか?今回は、資金繰り予定表について解説しました。資金繰り予定表は、会社の未来を見通し、安定した経営を続けるための羅針盤となる重要なツールです。最初は少し難しく感じるかもしれませんが、ぜひ作成にチャレンジしてみてください。もし、作成に不安がある場合は、リード行政書士事務所にご相談ください。私たちは、あなたの会社の成長を全力でサポートします。今回のコラムが、皆様の経営の一助となれば幸いです。もし、経営改善にお悩みでしたら、ぜひ一度ご相談ください。貴社の状況に合わせて、最適なご提案、ご支援をさせていただきます。申込フォーム 又は、電話(0463-59-9036)にて、お願いします。